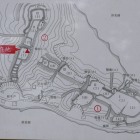

JR豊川駅より徒歩約10分、光明寺付近が跡地と伝わっています。城びとには未登録の城址です。山門の横に城址碑があります。鎌倉時代大江氏が居館を築いたのが始まりとされています。慶長7年(1,602年)、刈谷城主水野勝成の弟水野八十郎忠直が陣屋を構えました。遺構はないと思われます。

近くには日本三大稲荷の一つとされている豊川稲荷があります。稲荷と称していますが実は神社ではなく正式名称は曹洞宗の寺院「妙厳寺」という不思議な存在です。

諸説ありますがここもいなり寿司発祥の地といわれています。というわけで昼飯は贅沢をして「豊川創作いなり寿司 和食処 松屋」さんでプレミアム創作いなり寿司ランチをいただきました。

+ 続きを読む