西総堀土塁公園に初めて行きました。

(2023/06/28 訪問)

4度目の松本城は犬甘城から徒歩で向かいました。

これまでは松本駅から高層建物群を縫いながら歩いていたので到着するまで天守は見えなかったと記憶しているのですが、低層の住宅地を歩きながらだと家と家の間や小さな路地から顔を出す天守に何度も遭遇し、そのたびに感動を味わえました。

今回の目的は①西総堀土塁公園②金蔵③城カードです。

【西総堀土塁公園】

町なかに僅かに残された土塁の保存と活用方法は自治体の腕の見せ所でもあるかと思いますが、充分なゆとりを持たせて保存されており、説明図もとても分かりやすかったです。意外と高さがありました。

【金蔵】

二の丸の西北隅に残る金蔵。お色直し直後でしょうか、漆喰が真っ白で美しいです。

御殿跡の奥まったところ、水堀の際に建っているので無防備な印象も持ちましたが、そのおかげで二の丸の火災の際にも延焼を免れたのかもしれません。

【城カード】

現存天守シリーズの城カードのリニューアル版です。金文字で写真もいい感じに変わっていました。旧ver.は12種揃っているので、新しいのも揃えたい(´艸`*)

このあと上田城に向かいました。

これまでは、

・松本城=新宿から中央本線特急あずさ

・上田城=東京(東京駅の混雑を避けたいときは大宮)から北陸新幹線

でしか行ったことがなく、それゆえ松本城と上田城を同日に訪れることもなかったのですが、今回は篠ノ井線としなの鉄道を使って上田へ行ってみました。

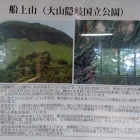

篠ノ井線は車窓からの風景がとても素晴らしいところ。あいにくのお天気でしたが雰囲気を感じられただけでも良き時間でした。(特急しなの9号利用)

篠ノ井駅で地元の高校生に混ざっておろおろしながらの乗り換えも旅の醍醐味のひとつ。新しい経験ができるのは楽しいです。

+ 続きを読む