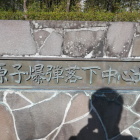

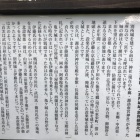

長崎県防空本部跡は防空壕の一つで、長崎県知事らが退避し、指示を出すために使用され

原爆投下時には、ここから被害の大きさを通達しました。長崎原爆投下の前日、1945年

8月8日には広島に大本営から調査団が派遣され、被害の大きさを確認しているので、

立て続けに原爆の脅威が伝わることになったと思います。この防空壕からの報告も終戦の

判断の材料に一つになったのかもしれません。

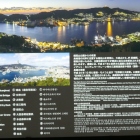

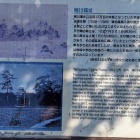

鍋冠山公園から見る長崎の夜景は札幌、神戸と並び「新日本三大夜景」として認定されたそうです。

なんでも香港・モナコと並び世界新三大夜景としても認定されているそうなのですが、

それほどでも‥ いやいや素晴らしい夜景でした。ただ、私はそれほど夜景を撮るのが

得意ではないので、ご了承願います。

+ 続きを読む