関西エリアに行き直したい100名城があったため(後日投稿します),ついでに姫路まで行ってきました。平山優先生の厳選プログラムには時間的に間に合いませんでしたが,その後の中井均先生の厳選プログラムのチケットは奇跡的に当日ゲットできました。

開始まで少し時間が空いたので,城びとブースを覗きに行きました。目的は「かるたどうなってんだ~!」っていう情報の仕入れです。ケースだけ置いてあり,売っていない様子…サイズは小さく,昔駄菓子屋で見たミニカードサイズ。

結論からして,まだ厳選中とのこと。年内完成予定だそうです。「じゃあ,横浜でよろしく」と立ち去ろうとしたら,名前を尋ねられました。女性スタッフ2名だったし,フルネームだとセクハラになるかもと思ったので,「朝田です」と一言。かなり驚いておられたご様子で…こちらが面食らいました。

そうそう,にのまるさんも話題に上がりましたョ。「もし,にのまるさんが来てたら,真っすぐ『るの門』に行ってると思います」と返しました…<笑>。

想定外の楽しい時間&●●●●,ありがとうございました。

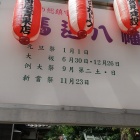

中井均先生はタイガースの「アレ」で終始上機嫌でした。もっと気難しいと思ってましたので…。

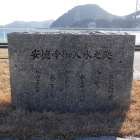

講演終了後は,姫路駅ナカの「おらが蕎麦」で鳥天丼定食。夕陽が播但線に映えていたのでパシャリ。お約束の姫路キャッスルビューも。

+ 続きを読む