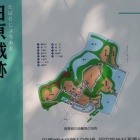

田原城の本丸には巴江神社があり、城主三宅氏の遠祖・児島高徳などを祀っています。戸田氏じゃないのが少し残念。

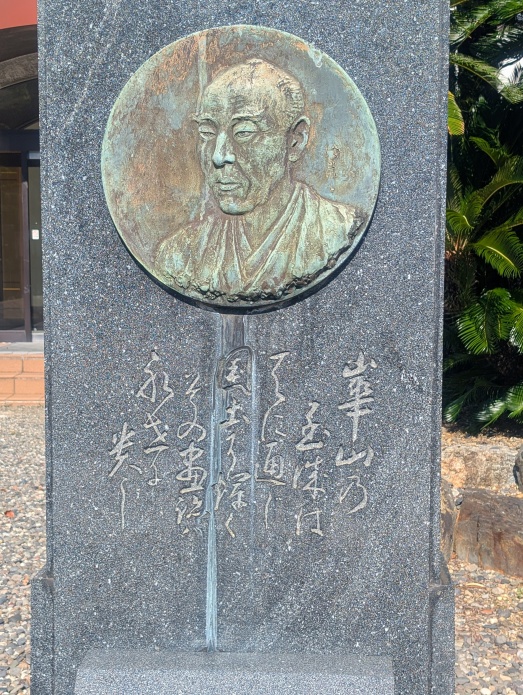

田原城址に隣接する崋山神社には田原藩家老で学者や画家としても高名な渡辺崋山を祀っています。昭和34年の伊勢湾台風で崩壊しましたが後に再建されました。渡辺登(崋山)の父は江戸詰だったため、登は江戸の田原藩藩邸で生まれています。諸々の理由で貧乏暮しに陥り、少年時代は得意の絵を売って家計を助けていたようです。後に田原藩の家老職に就きますが活動は江戸が中心だったため人脈が非常に豊富だったようです。

どうやら、この崋山神社・田原城の出丸跡になるようです。

+ 続きを読む