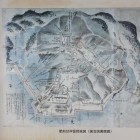

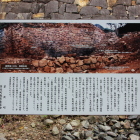

15年振りの再登城、復元百間土手石垣白長塀、復元大手門石垣を麓で堪能観察し、二の丸の復元西櫓、復元東櫓、復元長屋・苓北町歴史資料館と初対面観察、15年前と変わらない二の丸修復復元石垣、二の丸の銅像群を改めて充実観察、三河武士の代官鈴木兄弟像をまじまじと眺め、今年3月三河則定陣屋奥の鈴木兄弟像も拝見し、実体の歴史を勉強させて頂いた後でしたので、より身近に感じました。

二の丸より本丸の北櫓を眺め、外の北面は二階櫓、本丸内部では平長屋造り、本丸虎口を登り高麗門と脇平櫓、門前の平櫓を廻って富岡ビジターセンターに成ってる、北櫓、西櫓へしかし、10月27日~31日まで休館で入館できず。

本丸からの有明海、遠く雲仙普賢岳眺める、空の青、海の青、櫓、土塀の白さと合いマッチして素晴らしい景観を醸しております。

15年振りの富岡城探訪でした。

+ 続きを読む