名護屋城は東松浦半島の北端に豊臣秀吉が築き、文禄・慶長の役の拠点となった城です。

玄界灘に面して大量の船が入港できることからこの地が選ばれたようです。ちょうど今、

大河ドラマで朝鮮出兵のあたりをやっていて、現地を訪れる人も増えているのではないでしょうか。

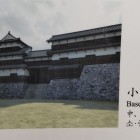

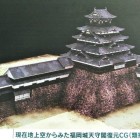

本丸の北西部に天守台が築かれ玄界灘を見渡すことができます。本丸の東に三の丸が配され

大手がそこに続いています。二の丸は本丸の西にあり、その南に弾正丸が配され南西に搦め手口が

付いています。他にもいくつか入口はありますが本丸までの通路は複雑に折れ曲がり容易には

侵入できないようになっているようです。秀吉の明への進出は諸説あるようですが、アジア各地に

植民地を広げ始めたスペインなどに対抗する意図があったという説もあります。明治時代以降の

大日本帝国の陸軍もほぼ同じことをしていますが、西洋に侵略される前に先に勢力下に

置いてしまおうと考えたのでしょうか? なんにせよ日本の国力では無理があるのでは‥

と思います。

+ 続きを読む