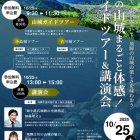

10/25(土)飛騨の山城を丸ごと体感できる特別イベントが開催!

午前は山城ガイドと歩く古川城・小島城ツアーを開催!

山城を巡りながらその魅力や歴史を間近で感じられます。

午後からは、加藤理文氏、萩原さちこ氏による講演が行われます。

現地を歩き、専門家の話を聞くことで、飛騨の山城の奥深さと楽しさを一日で体感できる内容です。ぜひお越しください。

日時

2025年10月25日(土)

9:30~11:30 山城ガイドツアー(小島城ツアー・古川城ツアー)

13:00~15:00 講演会(加藤理文氏・萩原さちこ氏)

※いずれも参加無料、事前申込が必要です。

詳しくは、https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/15/75510.html をご覧ください。

+ 続きを読む