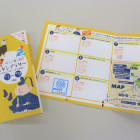

岡山駅9番乗り場から,岡電高屋行き(8番系統)路線バスにて,原東・東郵便局前バス停下車。140円。バス進行方向へ約100m進むと,変則五差路の「原尾島交差点」となります。この「原尾島交差点」は「点字ブロック発祥の地」。モニュメントが設置されています。個人的にここが目的地。岡山盲学校が2番目の目的地。明禅寺城はバーター扱い…<笑>。

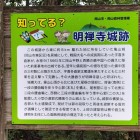

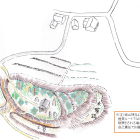

明禅寺城は,この交差点を約100m南に進んだら左折。そのまま東へ約800m進むと,右手に山の方へと登る登城道が見えてきます。近くに宗教施設があり,石積みも見られますが,後世のものと言われています。明禅寺城は後世,この宗教施設の石切り場となったとされています。したがって,主郭部,登城道に巨石が散乱しています。

+ 続きを読む