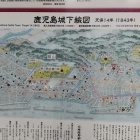

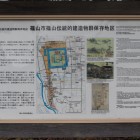

春日山城は、1548年上杉謙信公が長尾家の家督を継いだ頃から城域の拡大・改修が大規模に行われ春日山全体に大小200とも云われる曲輪を配し、その周辺の尾根を城砦化、さらに、近接する山々には多くの支城を配しています。

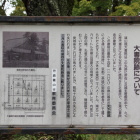

春日山城は大規模な山城でありながら、堀切や土塁が少なく、他の日本三大山城・戦国期の日本五大山城に見られる石垣はありませんが、軍神上杉謙信公の居城であること、城の規模、御館の乱などの歴史的背景等で十分に想像を膨らませることが出来ます。

もし、御館の乱で上杉景勝公が勝利せず、上杉景虎公が勝利していたならば、豊臣秀吉の小田原征伐はあったのでしょうか?もっと言うならば、徳川家康公が江戸に幕府を開くことが出来たのでしょうか?もしの話ですが、本丸から景虎公が籠った御館方面を眺めると、そのように思えてしょうがありません。(こんな近くで謙信公の養子2人が家督を争ったのかと)

上杉謙信公を祀る春日山神社の鳥居をくぐり参拝すると、その時代の空気間というか、凛とした空気間につつまれ、自身の生活態度を考えさせられます"(-""-)"

+ 続きを読む