2024初登城と初詣(2/2)-飯田丸五階櫓とくまモン

(2024/01/08 訪問)

2024初登城と初詣(熊本城)の続きです。

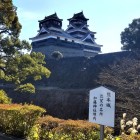

次に、熊本市民に勇気を与えてくれた奇跡の一本足、飯田丸五階櫓を訪れてきました。あれからもうすぐ8年目を迎えます。その奇跡の石垣は、ほぼ元通りにまで復旧していました(写真①)。約1年前は、まだクレーンで石垣を積む作業が行われていましたが、今は終了しクレーンや足場も撤去され、石垣は元通りに修復を終えたようです。しかし、石垣の石の隙間に何やら謎の鉄の杭のような物が埋め込まれていました。補強のためでしょうか? 近くで見る事ができないので何か解らずに気になりました(拡大写真②) 写真を倒壊直後から1年前と現在まで(写真④→③→①)の順に見て頂くと今までの復旧の過程が解ると思います。復旧作業は順調なようです。次はいよいよ上の五階櫓部分の復元工事ですね。どうやって復元するのか、楽しみに見て行きたいと思います。

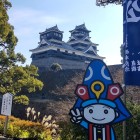

帰りに、またくまモンに会うために「くまモンスクエア」に寄ってきました。出勤時間に遅れて着いたら、すでに場内は満員大盛況!(写真⑤~⑨)。相変わらず元気なやつです。私もつられて「今年もがんばるモン!」と、またものまねをしながら帰りました(やっぱり似てないかな🤔?)。

【余談】くまモンの動くLINEスタンプ(写真⑩)が、今なら期間限定無料でGETできますよ! 詳しくは「ラブくまプロジェクト」で検索して下さい😊。

+ 続きを読む