前日夜根室駅近くのホテルに宿泊

8:20駅前ターミナル(路線バス)、9:04納沙布岬

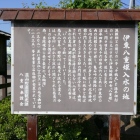

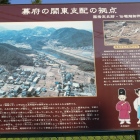

(徒歩4分)ポンモイシャシ跡、(徒歩5分)納沙布岬

※百名城スタンプは駅前観光インフォメーションセンター(8:00-17:00無休)

9:55納沙布岬(路線バス)、10:39根室駅

※8時台に根室駅前ターミナルから、オンネモトシャシ跡、納沙布岬(ポンモイシャシ跡)等を周る定期観光バスもありました

※JR北海道フリーパスを利用したので、帰りは、釧路湿原、洞爺湖温泉、長万部の温泉などを周りました

+ 続きを読む