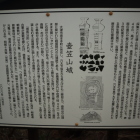

【壺笠山城】

<駐車場他>穴太野添古墳群前の墓地の駐車スペースに駐車しました。

<交通手段>車

<見所>石積み跡

<感想>現地説明板によると壺笠山城は「『信長公記』によれば、元亀元年(1570)、比叡山麓で信長軍と浅井・朝倉連合軍が激戦を繰り広げ、信長方の森可成などが討死。その後、浅井・朝倉勢が、『はちが峯、あほ山(青山)、つぼ笠山に陣取る』なか‥‥‥」とあります。また穴太に砦が築かれ明智十兵衛などが配置されたとあります。城びとの城郭情報にあるように、浅井・朝倉連合軍が比叡山に立て籠もった時にこの壺笠山城に陣城を築き、撤兵後に明智光秀が穴太衆を使い石積み等の改修をしたものかと思います。城郭は壺笠山古墳を利用した城で山頂部の平坦地を主郭としています。主郭の周囲に帯曲輪で巻いて虎口が2か所、主に主郭の南西部下段の白鳥方面の尾根の両脇に腰曲輪を多く設けています。虎口には石段、主郭下段と腰曲輪に石積み跡が多く見られます。

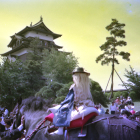

登り口、山の谷の造成した場所に壺笠山への札が掛かっています。添付写真付けておきます。

<満足度>◆◆◇

+ 続きを読む