近年関ヶ原に関しては一次史料に基づくとされる様々な新説が出てきて激しい論争が行われています。どうしても関ヶ原というと司馬遼太郎氏の「関ヶ原」のイメージが強く、私の関ヶ原に関する心象も大きく影響を受けてます。面白いのだから仕方ないんですけどね。

実際歴史って虚構混じっているのを百も承知で楽しんでる節もありまして、タイムマシンでも無いと本当の所はわからないんですね。などと言っていても仕方が無いので、私は従来の説に基づく関ヶ原の史跡をなぞりながら、時として白峰氏らによる新説も考慮して、城びと目線で関ヶ原をゆっくり回っていきたいと思います。

まあ江戸時代の二次史料といっても一概に否定できるものでもなく、一次史料だからと言って内容が異なる物もあるので、すべてをうのみにするわけにはいかないです。史料の組み合わせによる可能性はココイチのカレーの組み合わせぐらい多そうです。ココイチかあ‥さしづめ従来の定説は定番のロースカツカレーと野菜のミックスと言ったところですかね。おいしそう‥

でも海の幸カレーとイカのミックスもたまりませんな。関ヶ原は戦国から続く戦いの世の集大成といえる場所で、城びとの城は少ないですが、結局ここに行きつくんですね。

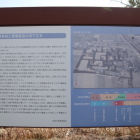

開戦地‥関ヶ原町関ヶ原1871 無料駐車場・トイレあり

北天満山・小西行長陣‥開戦地の近く

+ 続きを読む