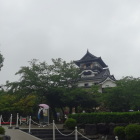

現在目にすることが出来る伊予松山城は慶長7年(1602)関ヶ原の合戦の功で20万石に加増された加藤嘉明によって築かれたとされています。創建当時は五重の天守だったようですが寛永12年(1635)に松平定行が15万石で入り、寛永19年(1642)に三重の天守に改築したようです。天明4年(1784)には天守を含む本壇(天守曲輪みたいなもんか)の主な建物が焼失し、今の天守や本壇の建造物は安政元年(1854)に再建されたものになります。幕末の建造物で、天守としてはだいぶ新しいものになりますね。当時は避雷針などないので、山上の櫓や天守は雷にとっては格好の標的になるみたいですね。落雷による天守の焼失は結構多いですね。

+ 続きを読む