多良埼城跡を終えて西に地道を約14km程の長者山城へ初登城。

駐車場:無し、一盛長者伝説地石碑の奥の民有地砂利道横に路駐(36°24'38"N 140°26'03"E h=40m)

参考資料:城郭放浪記さん余湖図コレクションさんグーグルマップに依る。

私有地内と言うことで、主郭まで北に伸びてる砂利道範囲内で遺構を観察見学、手前の石碑「一盛長者伝説地」側文も読み撮影、3郭、2郭の南切岸、2郭の西側の土塁跡、主郭の空堀と土塁、此処がよく残って居る、私有地である事、持ち主が現れたら声掛けして見学を頼もうと思っていましたが人影も無く、空堀の奥、土塁の奥には踏み込みませんでした。

砂利道から西は太陽光発電のパネルが並び金網フェンスで囲まていて入り込めず、西側の点在してる土塁の撮影は金網フェンス越し。

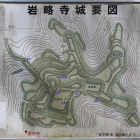

立地は那珂川に北東突出た丘陵崖に曲輪と堀、土塁で3郭連郭式、西に側郭4の構造の様です。主郭の土塁、堀は良く残って居ます。

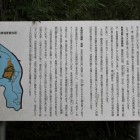

歴史的には石碑側文によると

長者山は源義家によって滅ぼされたと言う一盛長者伝説地である。後三年の役の前後の豪勢な歓待に富豪の実力を恐れて後日の災いを恐れて滅ばしたとの伝説ですが、実際はどうなのか?義家も奥州の前九年、後三年の役で奥州豪族の実力に恐れていたのでしょう、その直後でしたから関東の豪族に恐れたのかも?

ただ城郭の土木作業は平安末期ではなく、戦国期江戸氏の頃の遺構だそうです。

良い空堀に土塁を観察見学させて頂きました。

+ 続きを読む