成田氏館に再訪したついでに、成田氏ゆかりの寺にも寄ってきたので、過去の投稿を含め成田氏づくしで行かせていただきます。

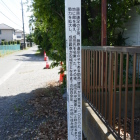

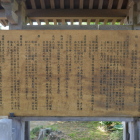

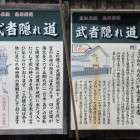

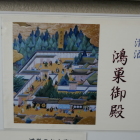

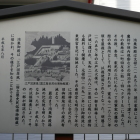

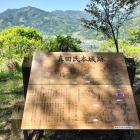

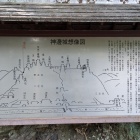

成田氏の祖は藤原鎌足子孫・道宗の子・助高(資隆)とされ、天喜元年(1053)に成田の地に館を構え成田氏を称したとされています。その後「関東八家」と呼ばれるまでに勢力を拡大し、親泰の代に忍氏を滅ぼし、忍城主になったようです。

熊谷市の龍淵寺には成田氏の墓が七基あり宝篋印塔は16代長康・17代氏長・12代開基家時のものとされ、板碑は19代重長の子房長のものとされています。21年の写真になりますが名古屋の平和公園には「のぼう様」こと成田長親公の墓があり、尾張藩7代・徳川宗春公の墓もあります。

宗春公は徳川吉宗に従わなかった廉で、死後も罪人扱いを受け、その墓には鎖が巻かれ、11代将軍家斉の時代にようやく許されたとされています。同様の扱いを受けた人物に三代将軍・家光の同母弟忠長公がおり、この人物についても思う所があるので、また関東を訪問した後に追って投稿したいと考えております。

+ 続きを読む