今年もこの時季の東京出張が決まりましたので、とことん江戸城の続きを。といっても、過去2年で主なところはだいたい行っているので、城めぐりというよりゆかりの寺社めぐりですが…。

まずは昨年断念した芝の増上寺から。江戸城とは直接関係ありませんが、徳川将軍家の墓所とあらば行かずばなりますまい。JR山手線・浜松町駅から歩いて行くと、大門を過ぎて突き当りに三門と呼ばれる三解脱門が聳えています。江戸初期建立の朱漆塗・三戸二階二重門で、将軍家の威光を示すためでしょうか、唖然とするほどの巨大さです。増上寺の建物は戦災によって多くが焼失していますが、境内の水盤舎は、清揚院(家光三男・綱重)霊廟から移築された数少ない遺構です。大殿、安国殿をちょっと覗いて、お目当ての徳川将軍家墓所へ向かったところ、墓所の門は閉ざされていて受付には定休日の掲示…。火曜(祝日除く)が定休日だったっけ!? 昨年に下調べした際には令和5年は定休日なしだったので油断していました。幸い2日後も東京出張(ともに日帰り)なので、徳川将軍家墓所はその時にまた来るとしましょう。

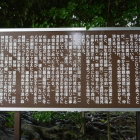

気を取り直して周辺の現存建造物をめぐります。増上寺の北側、現在の東京プリンスホテル敷地は北廟と呼ばれ、五代に及ぶ徳川将軍の墓所が設けられていましたが、戦災でほとんど焼失し、敷地の北東部に有章院(七代・家継)霊廟の二天門、北辺に御成門交差点付近から移築された御成門が見られるくらいです。南側の芝公園は南廟と呼ばれ、台徳院(二代・秀忠)霊廟が設けられていましたが、こちらも戦災で焼失。芝公園の北東部に台徳院霊廟の惣門が移築されていて、惣門と勅額門の跡地に案内表示が立てられています。芝公園内の芝東照宮は増上寺の旧安国殿のようですが、見落としてしまいました。

そして2日後に増上寺を再訪し、今度こそ徳川将軍家墓所へ。墓所の門として文昭院(六代・家宣)霊廟の中門が移築されています。旧国宝の見事な鋳抜門です。墓所には戦災で焼失した御霊廟から台徳院(二代・秀忠)、文昭院(六代・家宣)、有章院(七代・家継)、惇信院(九代・家重)、慎徳院(十二代・家慶)、昭徳院(十四代・家茂)の宝塔のほか、静寛院(和宮)の宝塔や将軍生母や子女の合祀塔が改葬されています。家茂と和宮の宝塔が並んでいる様子には、家茂とともに眠ることを望んだという和宮の願いが今も叶えられているんだな…としみじみしたり、木造だった秀忠の宝塔は御霊廟とともに焼失してしまったため江与の宝塔(石塔)に間借りしている様子には、死後も肩身の狭い思いをしているのかなぁ、と苦笑させられたり、8基の宝塔が建ち並ぶだけの墓所ですが、再訪してまで来た甲斐がありました。

+ 続きを読む