今日は攻城予定の城跡が多いので、ホテルでの朝食は抜きで出発しました。(王寺駅から大和小泉駅を目指します)

大和小泉駅から徒歩15分弱で、小泉神社入口(34.624576、135.755266)に着き、その後、復興櫓(34.627382、135.754358)➡道路沿の城址碑(34.626638、135.757743)の順番で巡りました。

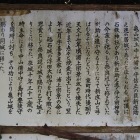

築城年代は定かではないようですが、室町時代に小泉氏によって築かれました。

小泉氏は大乗院方衆徒で、1455年(康正元年)畠山政長方の筒井氏が没落した後、官符衆徒につき、その後越智方について筒井氏と対立しましたが、 1459年(長禄3年)筒井順永の攻撃をうけ落城しました。

1580年(天正8年)以後、羽田長門守が陣屋を置いていましたが、1601年(慶長6年)片桐且元の弟貞隆が15,000石を領して小泉に入部し陣屋を構えました。

2代貞昌は石州流茶道の開祖で、現在でも高林庵として続いています。

小泉神社の表門は旧小泉陣屋の陣屋門で、本殿は室町時代の建築です。

復興櫓付近に高林庵がありますが、朝早く閉まっていて、中に入れませんでした。

道路沿の城址碑の奥に小さな公園があり、そこに陣屋の石碑と案内板があります。

攻城時間は30分くらいでした。次の攻城先=筒井城を目指す為、小泉口バス停から奈良交通バスで筒井駅バス停に向かいました。

+ 続きを読む