2月中旬に訪れた2つ目の城は愛知県岡崎市の日近城。

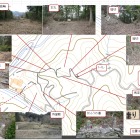

三河山間部の乙川と毛呂川の合流点に位置する小さな里。その2本の川に挟まれた東から西へ伸びる比高約70mの尾根上に築かれた城。

尾根先端の麓に広祥院、尾根の南麓に武家屋敷、そして西の対岸に城主の館が配置されていた模様。

1470年代頃に作手の奥平貞昌が広祥院を救済し日近へ進出。日近城を築き次男の貞直を入れたとのこと。

以来、奥平および徳川方の配下にあったが、1590年の家康関東移封で廃城となりました。

現在も広祥院の所有地で、土の遺構が比較的良好に残る市指定史跡の城跡。

実際に訪問すると、尾根の南面は割と急勾配で、城域背後の東側には自然の谷が存在。

三の曲輪と二の曲輪は予想より小さかったが、二の曲輪から本曲輪への虎口にある岩は鏡石でしょうか。

本曲輪は2段構造で、北と東に土塁が残存。堀切から本曲輪の北側に出ると横堀なのか腰曲輪なのか?

残念ながら鳥瞰図の南東部に描かれた虎口は藪化で確認不能。

尾根先端部の無数の石仏が並ぶ広祥院も見どころで、2周した滞在時間は約2時間。

小規模ながら中世山城の興味深い要素をいくつか備える、私の城郭巡りの197城目でした。

+ 続きを読む