飛騨高山にある高山城を訪問しました。

現在は、城山公園として整備されており、二の丸跡のある駐車場を利用しました。二の丸跡には金森長近の銅像が建っています。

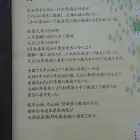

高山城は戦国時代に金森長近によって築かれました。戦国の世を経て幕府直轄地となりましたが、加賀藩前田家によって建物・石垣が取り壊されました。

本丸跡へは駐車場横の搦手道から登り、徒歩15分ほどで到着しました。本丸屋形跡には石垣が見えますが、現在見られるものは後に整備復元されたものです。

紅葉の時期であったため、本丸屋形跡の木々が鮮やかに映えていました。

その後、三の丸跡へ向かうと横に水堀が残り、往時の城郭構造を偲ばせます。なお、三の丸にあった米蔵は高山陣屋へ移築され、今も往時の姿を伝えています。

+ 続きを読む