三輪駅から徒歩15分ちょっとで、慶多寺(34.534572、135.839164)に着き、その後、織田小学校石垣土塀前(34.535403、135.843720)に向かいました。

1615年(元和元年)織田信長の弟である織田有楽斎長益は大坂夏の陣を前に大坂城から退去すると、自身の所領のうち四男長政と五男尚長にそれぞれ10,000石を分知して隠居しました。

この長政を祖とするのが戒重藩(後の芝村藩)で、始め戒重陣屋を居城としました。

1704年(宝永元年)四代織田長清のとき、陣屋を戒重から岩田村(1713年(正徳3年)幕命により芝村に改名)へ移すため幕府の許可を得ましたが、完成したのは1744年(延享元年で織田輔宜の代であったそうです。

以後芝村陣屋を居城として芝村藩となり、代々織田氏が続き十一代織田長易のとき明治に至ります。

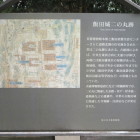

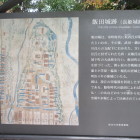

芝村陣屋は現在の織田小学校一帯に築かれていました。

最初に織田氏の菩提寺である慶田寺に行って、移築された陣屋門を確認しました。

その後、織田小学校に移動して石垣と土塀を確認しました。織田小学校の南側の正門脇に陣屋の案内板が建っています。

攻城時間は20分くらいでした。本日の城巡りは、ここがラストです。

本日の宿泊先に向かう為、とりあえず三輪駅から王寺駅に向かい、コインロッカーより荷物を取り出した後、大阪府の羽衣駅に向かいました。

大阪府の羽衣駅に向かう途中、新今宮駅で551蓬莱の豚まんを購入しました。

+ 続きを読む