奈良交通の手貝町バス停から徒歩5分くらいで、若草中学校校門前(34.694071、135.83139)に着きました。

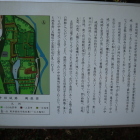

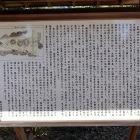

1560年(永禄3年)松永久秀によって築かれました。 松永久秀の出自については定かではないようですが、三好長慶に仕えて重用されました。

1553年(天文22年)に摂津国滝山城主、1559年(永禄2年)に信貴山城主、そして1560年(永禄3年)には興福寺を敗って大和国の支配を強め、多聞山城を築いて拠点の一つとしました。

1564年(永禄7年)三好長慶が飯盛山城で病没すると、松永久秀は三好三人衆と将軍足利義輝の暗殺するなど畿内での勢力を増しました。

しかし、三好三人衆と仲違いしたことにより、大和より追い出した筒井順慶と結んだ三好三人衆と争うことになります。

1568年(永禄11年)織田信長が足利義昭を奉じて上洛すると、すぐさまこれに従いました。

1570年(元亀元年)筒井順慶の勢力が盛り返すと、筒井順慶も織田信長に帰順し、その斡旋もあって和睦となりました。

その後、将軍足利義昭が画策した信長包囲網に加わり反旗を翻しましたが、1573年(天正元年)甲斐の武田信玄が没すると包囲網も破綻し、久秀は多聞山城を明け渡すことで信長に降り、信貴山城へ退きました。

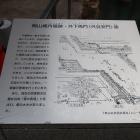

信長は城番として明智光秀、柴田勝家などを置きましたが、1576年(天正4年)大和守護職に任ぜられた筒井順慶は多聞山城に入らず廃城となりました。

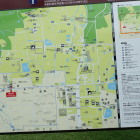

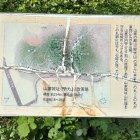

多聞山城は若草中学校のある丘陵に築かれ、四重の天守があったそうです。

多聞山城の中心部は若草中学校の敷地となっており、中に入って見学することはできませんので、校門越し城址碑を確認しました。

攻城時間は15分くらいでした。次の攻城先=鬼薗山城を目指す為、奈良交通の手貝町バス停からバスで県庁前バス停に向かいました。

+ 続きを読む