岡豊城跡とともに登城

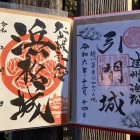

日本百名城、続日本百名城の最後の訪問個所は高知県。今回で計200城制覇しました

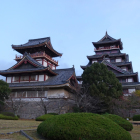

現存する天守はもちろん本丸に御殿が残っているのは高知城だけ。それらをじっくり見るだけでなく、石垣、門、櫓など見どころたくさんの城です。何度目かの高知城ですが、今回訪問時はライトアップならぬシャドーアップ(影を天守や石垣に当てて楽しむ)イベントが開催されていました。高知市内泊だったので、昼と夜(夜は天守や本丸御殿は入れません)ともに楽しめました

※今回の行程は以下の通り

7:30羽田(航空機)、9:00高知空港

9:05高知空港(リムジンバス)、9:37,9:44高知駅バスターミナル(路線バス)、10:09学校分岐

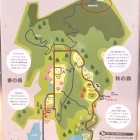

(徒歩10分)歴史民俗資料館(続百名城スタンプ9:00-16:30)+岡豊城跡散策

12:42学校分岐(路線バス)、13:18高知城前

(徒歩5分)高知城(9:00-16:30)+高知城歴史博物館(セット券有)

泊:高知市内

+ 続きを読む