日出城の続き(2/3)です。

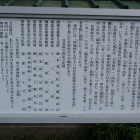

本丸の下を石垣に沿って歩いてみました。海に近いためか、二段または三段の段築で積まれた穴太積の高石垣はとても見事で想像以上でした。細川忠興が延俊のために穴太衆職人(穴太理右衛門)を派遣し築かせたものだそうで、野面石や祖割石乱積に一部布積を用いた、乱積と布積の中間「布目崩し積み」と言う技法だそうです。(写真①-④)

また海岸沿いに目を向けると、石垣が少し低くなった場所には多くの折れが多用されていました。この高石垣や折れを見ると、海から攻めるのはちょっと難しそうです。これらの縄張りは、忠興が自ら考え延俊に指南したものだそうです。さすがは忠興! 多くの戦を経験して得たノウハウを伝えたかったのでしょう。妻を通して忠興と延俊の義兄弟の関係がいかに良好であったか、この石垣や縄張りからも伺えました。(写真⑤-⑧)

そしてこの石垣の下(写真⑨この下)に泳いでいるのが「城下カレイ」です。カレイは城の下から湧き出る地下水と海水が混ざり合う所で育ったものがブランドになるらしいですが、一匹数万円もする高級魚です。いったいどんな味がするのでしょうか? だからといって勝手にここで釣りをすると捕まるので皆さん気をつけましょうね!(笑)

【余談】瀧廉太郎

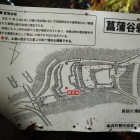

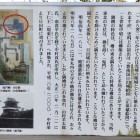

そしてここにも瀧廉太郎の銅像がありました!(写真⑩)。岡城の瀧廉太郎がなぜ日出に🤔? と思ったら、瀧家はもともと木下家に仕えた家柄で、父は幕末の日出藩の家老だったそうです。その後、廃藩置県となり父は東京へ行き、そこで廉太郎は生まれます。父は官僚(国家公務員)を経て、その後に転勤で豊後竹田(今の市長)となり、その時の現在の中学生だった廉太郎は岡城へよく登ったそうです。卒業した廉太郎は東京の音楽学校を経てドイツへ留学、本場で才能を開花させていたその時、肺結核を患い帰国を余儀なくされてしまいます。そしてロンドンを経由して帰国する途中の船の中で、土井晩翠と出会います。そこで彼が作詞した「荒城の月」に曲をつけてくれと頼まれ、その時に岡城の月見櫓のイメージを思い出し作曲したのではないかと言われています。帰国後は、父がその時赴任して住んでいた大分市の家(府内城のすぐそば)で療養しましたが、23才の若さで亡くなったそうです。そして何と私の実家の菩提寺と同じ萬寿寺(大友館内)に葬られ墓が立てられたそうですが、最近(2011年)になって親族の要望で、元々の瀧家先祖代々の菩提寺である日出の龍泉寺に墓は移されたとの事です。

次は周辺観光の話題に移ります。

+ 続きを読む