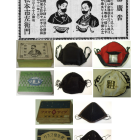

藩政時代の領主石川家臣団の武具を集めた「甲冑展」が角田市郷土資料館で開催中とのことで角田市を訪問した。江戸期の戦闘用甲冑や飾り甲冑、武具などが多数展示されており楽しめた。また同郷土史資料館には仙台藩主伊達家一門筆頭の家柄である石川家、三代宗敬(むねたか)に嫁いだ政宗の次女「牟宇姫」(むうひめ)、角田要害についての資料が常設展示されている。

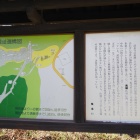

今回特に目についたのが貞享4年(1687)に堀さらいを願い出た際の「角田要害図」である。要害とは仙台藩から上級家臣に地方知行とともに宛がわれた在郷屋敷で、そのほとんどが中世からの城館である。要害図の中央左、高い切岸で囲われた主曲輪の「居所」と書かれた文字の右に懸造りが描かれている。仙台城本丸の他に、懸造りが角田要害にもあったことの証であり、ちょっと驚かされた。

角田地方は多賀国府と霊山をむすぶ要地で南北朝時代から田手氏・伊達氏・亘理氏・相馬氏による騒乱の地であり、江戸時代に入っても仙台藩の南に対する防御は白石城・金山要害・角田要害が担っていたのだろう。

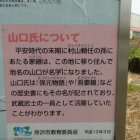

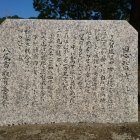

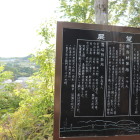

城は角田盆地の中央、西からのびる台地がくびれた独立丘陵の最高所を主曲輪とし周囲の曲輪を水掘で囲った平山城。東西400m、南北450m、標高28mの規模と云う。築城者は天正年間に相馬氏に備えて配された伊達成実とされる。慶長3年(1598)角田の地は石川昭光に与えられ、家禄2万1380石、一門筆頭として明治維新まで続いた。

城址は角田高校と角田中学校の校地となり、水堀も埋め立てられ、高校への通学路脇の切岸にかつての面影が残っている。また石川家の菩提寺「長泉寺」には大手門(臥牛門)が移築されている。

角田城(角田要害)と城主石川家を理解いただくため「角田市郷土資料館」への訪問をお勧めしたい。

+ 続きを読む