「一つ山 全山要害 三戸城」(ひとつやま ぜんざんようがい さんのへじょう)

平成27年5月フルムーンパス新幹線利用で青森県南部の未踏の城探訪、八戸駅よりレンタカー移動で三戸城を初探訪、三戸城は三戸南部氏の居城で総石垣の盛岡城が築城されるまで三戸南部氏の本拠内でした。

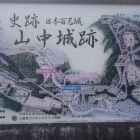

熊原川南の独立丘陵全山を利用した城郭で曲輪が全体を覆っていました、頂上辺りが本丸、御三階櫓が有った様で石碑が立っていました、現在は本丸に模擬天守三戸城温故館が建ち資料館と成って居る、大手側入口に綱御門が復元されてる。

車で本丸跡まで登れて駐車できる。

この後は九戸城、根城、八戸城と廻りました。八戸二泊して十和田湖、奥入瀬渓谷の観光も楽しみました。

+ 続きを読む