阿麻和利の 野望が見える 勝連城

(あまわりの やぼうがみえる かつれんじょう)

早速投稿させて頂きました(すいません)。

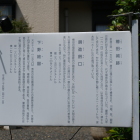

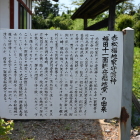

勝連城は標高98mの台地に石灰岩の曲線的な石垣に囲まれた城で、階段状の5つの曲輪を構えた曲線がとても美しかったです。また南北の海、東西の半島に囲まれた景色は抜群で、とても爽快でした。

琉球を我が物にしようと野望に燃える阿麻和利は、ここからどんな思いで目の前に立ちはだかる、護佐丸の中城城を眺めていたのでしょうか?

【番外編】

うるさいぞ 頭上を飛び交う オスプレイ

(うるさいぞ ずじょうをとびかう おすぷれい)

これは当然「没」とわかっていながら、皮肉と怒りを込めて詠みました(大人げないですね😩これもすいません)。せっかく海を眺めながらいい気分に浸って散策していたら、突然すぐ頭上を耳をつんざくような大爆音で、オスプレイが飛んで行きました。普天間基地へ向かうようです。本当にいい迷惑だと思いました(でも地元の方はもっと大迷惑なんでしょうね)。

+ 続きを読む