①「安東氏 愛季栄し 脇本城」(あんどうし ちかすえさかえし わきもとじょう)

②「男鹿の崎 崖城両峰 脇本城」(おがのさき がけしろりょうほう わきもとじょう)

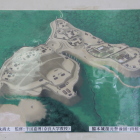

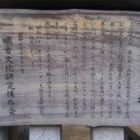

脇本城は男鹿半島の南付根の崖の上に寒風山を北に備えてた要害の城、安東愛李(アンドウチカスエ)が安東氏を統一して秋田氏を名乗った頃檜山城から脇本城へ移った様です。安東氏は奥羽十三湊日之本将軍とも呼ばれて隆盛を誇って居ました。

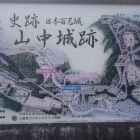

脇本城には峰が二つ有り北側に内館跡群と東側生鼻崎方向は家臣の住む外館跡群があり両峰に曲輪が存在しおり、江戸期には2回地震で生鼻崎先端が数百m程海に没した様です。

平成29年の5月下旬出羽横手経由払田柵跡を始めに秋田県未踏の城廻り1泊2日、前後を宮城と岩手を入れて3泊4日の中での初登城でした。

+ 続きを読む