JR飯田線/身延線沿線城巡り7日目の9城目は湯村山城(遠征最終城)です。

要害山城から転戦。緑ヶ丘スポーツ公園駐車場(35.683467、138.556616)に駐車しました。

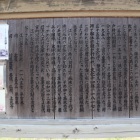

湯村山城は武田信玄の父である武田信虎によって築かれた城です。

信虎は1519年(永正16年)に石和から躑躅ヶ崎館に居城を移し、翌年詰の城として要害山城を築いています。

そして1523年(大永3年)、湯村山城は躑躅ヶ崎館の西の守りとして築かれました。

現在は山麓の緑ヶ丘スポーツ公園から主郭までのハイキングコースが整備(舗装されています)されています。遊歩道の途中に模擬狼煙台があるはずなのですが、見つかりませんでいた。もしかして撤去されたのかもしれません。

攻城時間は45分くらいでした。

7日目の攻城徒歩数=14781歩、攻城徒歩距離=11.52Kmでした。(本日の攻城も雨に祟られました)

7日間の合計攻城徒歩数=143898歩、合計攻城徒歩距離=112.2Kmでした。(雨に祟られた遠征でした)

+ 続きを読む