高松城は、かつて「城が見えます波の上」と謡われたように、瀬戸内海に面して築かれており、日本3大水城のひとつに数えられております。

高松城は、1587年に讃岐一国の領主になった生駒親正によって1588年に築城が開始された城郭で有ります。

かなり長期間をかけて城郭が整備されていったと考えられております。

北は瀬戸内海に面して、残りの三方を3重のお堀で囲まれたいわゆる海城で有ります。

生駒氏後に、1642年に徳川御三家の水戸藩主徳川頼房の息子の松平頼重が常陸下館5万石から12万石で領主となりました。

松平頼重は、1644年から城の改修に取り掛かっており、1670年にはそれまでの3重の天守を3重5階に改修しています。

1671年から北の丸、東の丸を新しく増設を開始し、それを引き継いだ松平頼常によって1976年に月見櫓(着見櫓)を上棟、1677年に艮櫓を完成させました。

これに伴って、桜の馬場南面にあった大手の木橋が撤去され、新たに桜の馬場東面に造られた門が大手門としての機能を担うようになり、1700年には三の丸に御殿を完成させました。

その後、大幅な縄張り改変はなく、松平氏が明治維新まで続くので有ります。

明治維新後は、1884年には天守も取り壊されました。

その天守の復元が高松市民の念願になっております。

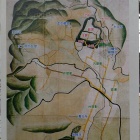

高松城の城郭構成としては、天守台がある本丸、本丸の北側に位置し、鞘橋で本丸と連結する二の丸、披雲閣や披雲閣庭園がある三の丸、三の丸の南側に広がる桜の馬場、月見櫓(着見櫓]や渡櫓、水手御門が位置していました。

また、かつては瀬戸内海に面していた北の丸、その東側には石垣のみが史跡となっている東の丸、各曲輪を区画して海水をたたえるお堀などが挙げられますね。

水手御門は、瀬戸内海に直接面していて海城特有の門で、現存するのは高松城だけで有ります。

この水手御門がどのように使われていたか分かりますか?

この水手御門は、参勤交代の時にのみ使われておりました。

即ち、海の御門なんですね。

参勤交代の時に、藩主は水手御門で小舟に乗り、御座船に乗り換えて江戸に向かったのですね。

水手御門のそばに月見櫓がありますが、名前の由来は知っていますか?

月見櫓は着見櫓と書きます。

月見をする為の櫓ではありません。

高松城に近づいてくる船に見張る為の櫓だったのですよ。

着見櫓の内部に入ると分かるのですが、内部から瀬戸内海だけでなく遥か本州の岡山まで一望できるのです。

豊臣秀吉の配下の生駒親正は、毛利輝元や島津義久の動きを警戒する必要があったのですね。

海の交通の要衝だったのです。

当時は、高松もかなり井戸が多かったのです。

それに、海の近くにあるのに井戸には海水が含まれておらず真水なのです。

城下町から海に向かって緩やかな扇状地になっているのですね。

扇状地とは、川の流れで運ばれてきた石や砂が扇状に堆積した地形のことです。

しかし、高松は扇状の形にはならなくて舌状の形になっているのが特徴なのです。

どうしてなのかはよくわからないのですが、川が大きな洪水で埋められてこのような土地が出来てしまったと考えられております。

このような扇状地が出来たおかげで、真水が得られるようになったのです。

井戸が多いのは、かめ井戸から木樋を通して真水を城下町の井戸に送っていたのです。

高松では、上水道が玉川上水よりもかなり早くから整備されていたんですね。

かめ井戸は、東西18m、南北40mもあったのです。

歴代の高松城主が100年位をかけて完成させた栗林公園の大名庭園には、むかし香東川だったと云われている細長い池があります。

香東川を西側に一本化して洪水を防いだので、東側は川は無くなったのですが、栗林公園の付近には池となって治水の痕跡が残ったのです。

また、屋島には古代城郭の屋島城があり、今は復元された石垣が見事に残っておりますが、その屋島城も海城だったのです。

江戸時代までは屋島は島でした。

高松城は、軍事的な拠点や海の交通の要衝として、巨大な海城が築かれて城下町が発展していったと思います。

+ 続きを読む