この日は東京で朝一番の仕事。始発で家を出ても間に合わないため前夜に東京入りし、早起きして両国界隈を散策しました。昨年は両国橋で外郭めぐりを終えたので、その続きになります。

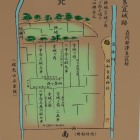

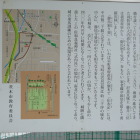

隅田川は江戸城の外堀にあたるため外郭に通じる橋は架けられていませんでしたが、そのために明暦の大火で多くの死者を出すことになったことから、両国橋、永代橋、新大橋(と後に吾妻橋)が架けられ、両国橋の両岸には火除地として広小路が設けられました。両国橋によって城下が隅田川東岸に拡大したことが江戸の人口増加を支え、両国広小路は芝居小屋や茶屋が軒を連ねる江戸最大の繁華街となっています。現在の両国橋の東岸に両国橋の石碑がありますが、往時の橋は50mほど下流に架かっていたようで、跡地に旧両国橋・広小路跡の説明板が立てられています。

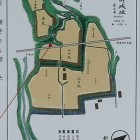

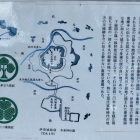

両国橋を渡ったところには、明暦の大火での身元不明の死者を弔うべく建立された回向院があります。往時の正門は両国橋から直進した回向院西側にありましたが(説明板あり)、現在は北側の京葉道路沿いに山門が建てられています。境内には明暦の大火はもとより、安政の大震災、浅間山の大噴火、信州上州地震、奥羽飢饉、関東大震災、東京大空襲など様々な天災、人災による死者、さらには人間だけでなく犬や猫、馬、オットセイに至るまで、あらゆる生あるものの供養塔が建てられています。著名人では竹本義太夫や二代目中村勘三郎の墓があり、鼠小僧次郎吉の墓の前立てを削って持っていると幸運のお守りになるんだとか。鼠小僧の墓の隣には、猫の恩返し(ジブリ映画にあらず)の逸話が伝わる猫塚もありました(鼠のとなりが猫…)。また、境内では江戸中期から勧進相撲が催され、今日まで続く大相撲の起源となっています。境内には物故力士や年寄を祀った力塚も見られました。現在も両国国技館で相撲興業が行われているのはこういう背景あってのことなんですね。

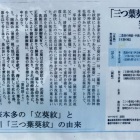

回向院の東側には、忠臣蔵で知られる吉良邸跡や囲碁の名門・本因坊屋敷跡、勝海舟生誕の地などもあり、両国界隈はなかなかに見どころ盛りだくさんです(続く)。

+ 続きを読む