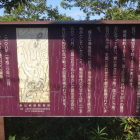

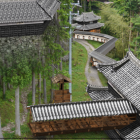

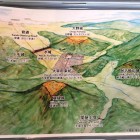

鳥取城復元中ノ御門渡櫓と表門に大工さん遊び心なる細工がされて居ます、復元中ノ御門渡櫓門、表門を観察の後に太鼓櫓御門台、二の丸菱櫓台、二の丸御三階櫓台より復元中ノ御門を眺めるために登り、天球丸、天球丸下、二の丸、増設二の丸、西仕切門より仁風閣前庭に仮設の鳥取城跡・仁風閣展示館に入り閲覧し表に居たボランティアガイドの方と会話し情報を頂きました、展示館は仁風閣が修復工事中ですのでその間の情報は発信の拠点です。

仁風閣西下を廻って二の丸石垣、仁風閣素屋根を眺めながら中ノ御門へ、すると立ち話したボランティアガイドの方が中ノ御門で何か見上げて居ましたので、尋ねた処中ノ御門に大工さんの遊び心細工がされて居る事を教えて頂きました。又中ノ御門には三つ葉葵紋と揚羽蝶紋が施されています。

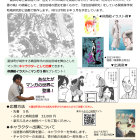

①渡櫓門大梁枡形側左手に「丸三分割」細工、屋根の瓦には池田の紋「揚羽蝶紋」が揚っている。

②表門梁下枡形側右手に「イチョウ?扇形?」細工、屋根の瓦には徳川の紋「三つ葉葵紋」が揚がっている。

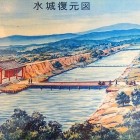

擬宝珠橋、中ノ御門よりの久松山の眺め、内堀からの中ノ御門・逆中ノ御門と久松山の写真を追加します、鳥取城と久松山は良く似合う、ふるさとの心に残る景色です。

+ 続きを読む