利府城は仙台の北東部、多賀城の3~4km程北に在ります、8、9年前から認知し宮城県の城跡を廻って居ましたが今回の宮沢遺跡探訪企画2日目に入れて初探訪、もう一つの主目的多賀城復元南門見たさの前に登城しました。

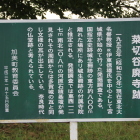

駐車場:利府城北部分郭の北東頂部駐車所を利用、南西面麓に広い駐車場が2ヶ所あります、南西面麓手前の駐車場からは南部分郭への遊歩道が有るようです。

参考資料:城郭放浪記さん、古城盛衰記さん、余湖図コレクションさん、グーグルマップに依ります。

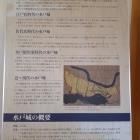

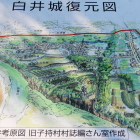

利府城は北部分郭と南部分郭にて構成されてる巨大な山城です、今回は北部分郭を廻りました、南部分郭への遊歩道が余りにも草が茂っており諦めました。

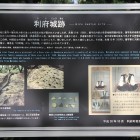

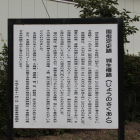

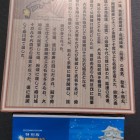

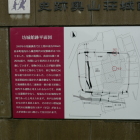

北東部の駐車場から熊鈴を付けて遊歩道を進み主郭下の曲輪へ館山公園案内図とトイレあり、登城路を回り込むように主郭下段へ、桜の葉が茂り鬱蒼としていますが春は桜で最高でしょう、下段に利府城跡解説板が有り、一時勉強、上段に登り「利府城址の石碑」明治百年記念の設立との事、南側に虎口階段が有り利府城跡の看板と東屋、主郭を南から東に周り、南部分への遊歩道は草茂り状態、南の段曲輪、主郭の切岸を眺めて終了としました。

利府城の歴史は、鎌倉時代に留守氏一族の有力者であった岡村氏の館が築かれていましたが、永禄12年(1569年)留守氏家督相続の問題が起き、血統を守る派と伊達氏より養子を迎える派で抗争、永禄13年(1570年)伊達政景(政宗の叔父)が留守家に入嗣し伊達勢力圏へ、村岡城を利府城に改める。(利府城跡解説板抜粋)

8、9年前からの認知でやっと今回の城廻で一部ですが登城する事が出来ました、車で主郭下まで行けて大変便利です。

+ 続きを読む