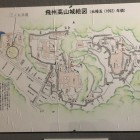

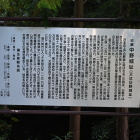

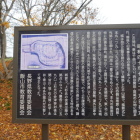

長沼城は信濃島津氏が室町時代に土着して築いたのが始まりとされています。弘治3年(1557)武田信玄の侵攻によって島津氏が大倉城に逃れた後は馬場信春によって改修が施されたようです。

関ヶ原の戦いの後、森忠政が13万7千石で川中島に入り家臣の各務親子が城主となりますが、慶長8年(1603)森氏が津山藩に転封になると佐久間氏が長沼藩1万8000石で入りますが、元禄元年(1688)に佐久間氏が改易になるとそのまま廃城になったようです。

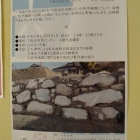

千曲川の洪水で城址の大部分が失われたとされ、南方の貞心寺の付近に盛土が残っているようです。現在防災ステーション建設のための工事が行われており、周囲は壁で囲まれています。情報を集めていなかったので朝田さんの投稿にある石碑や貞心寺は訪問していません。

消化不良気味なので工事が終わった後、また訪問したいと思います。今回はアップルラインでリンゴを買いに来たと考えることにしました。

城址の西側を走る国道18号は「アップルライン」の名で知られ、道の両側にリンゴの直販所やリンゴ狩農園がたくさん並んでいます。

800円で袋一杯のリンゴを購入、これでしばらくリンゴには困りません。シナノホッペという品種で、爽やかな酸味と上品な甘みが特徴です。中に一つ大きいのが混じっているのでいつ頃食べようか考え中です。

+ 続きを読む