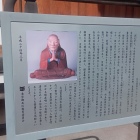

【二見城】

<駐車場他>駐車場はなし。妙住寺前の道路脇に停車しました。

<交通手段>車

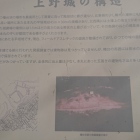

<感想>現地説明板によると二見城は中世この地域に勢力を持っていた二見氏の館を前身とし、慶長十三年(1608年)五條二見藩1万石余の城主として入封した松倉重政が改築したものである。松倉重政は大坂の陣の功績によって肥前国島原に転封となり程なく二見城は廃城となります。

現地に遺構は残っておらず、妙住寺のある平坦地が当時の主要部分でありましたので、主郭であったろうと思われる場所を撮影しました。また旧街道沿いに松倉豊後守重政之碑があるのでそこにも寄ってみました。

<満足度>◆◇◇

+ 続きを読む