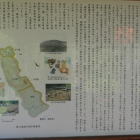

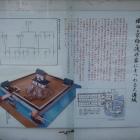

十三湊安東氏の本拠(推測)福島城は内郭の北側、国道339号線の北側にも郭や堀切などの遺構が残っています。一見、かわいらしいイチゴのような形状をしている三角形の城域は周囲を丘陵に囲まれており安東氏にとっても古代の人々にとっても格好の防御能力を備えた拠点だったようです。

それにしても10世紀ごろにこの地に住んでいた人々はどのような人たちだったのでしょう。推測ですが、彼らはこの地で争わず平和に暮らしたかっただけなのかもしれません。彼らにとっては中央から武器を携えて集団でや現れる人々は非常に好戦的に見えたのかも知れません。全ては時代の流れの一環なのですが、戦国時代の野性味あふれる強烈なエゴイスト達(武将)に、どうしようもなく惹かれてしまう私は困ったやつなのでしょうか。非道な時代ですが村上海賊や伊賀忍者などが一番輝いていたのも戦国の時代なんですね。

+ 続きを読む