※津山城、米子城とともに登城

※前日、津山城付近のホテルに前泊

※津山駅からは翌日行程も考えて東萩駅までの乗車券を買いました

(3日間有効で戻らなければ途中下車可能なのでお得)

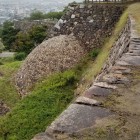

津山城(百名城スタンプ 備中櫓8:40-17:00)

※前泊ホテルからお城のライトアップが見れました

※開城まで石垣周りを散策できました

9:56津山、10:54,11:01佐用(JR特急)、11:48,12:03郡家(若桜鉄道)、12:35若桜

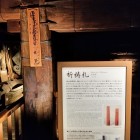

若桜鬼ヶ城(続百名城スタンプ (駅徒歩1分)若桜駅前バスターミナル9:30-17:15)

※郡家駅から若狭駅往復は、1日フリー切符がお得です

※本丸登場する場合、BTでルート案内してくれて、荷物も預かってくれます

※本丸には登城せず

12:52若桜(若桜鉄道)、13:24,13:29郡家(JR)、13:42,13:46鳥取(JR特急)、14:50米子

(徒歩13分)続百名城スタンプ 山陰歴史館(9:30-17:30火休)

(歴史館から徒歩13分)米子城

16:14米子(JR特急)、18:33浜田

泊:浜田駅前ホテル

+ 続きを読む