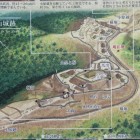

野上荘の荘官であった土豪の寺中氏の城と伝わり、高野山勢力が築城又は改修したのではとされます。

南側麓の埋谷橋から谷筋を登り、明確な道がなく難儀しましたが、城の西側の尾根に辿り着きました。

西側に主郭があります。

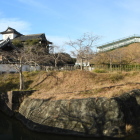

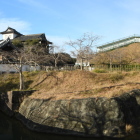

西・南・東側の三方を二重の横堀と土塁が取り巻き見応えがあり、南側は比較的木が少なく1番の見所です。

二重横堀の内堀は深いですが、外堀は浅いです。その間の土塁は高さがあります。

以前行った伊都郡かつらぎ町の皮張城も高野山勢力の城とされ、皮張城の西城には浅いですが二重・三重の横堀と土塁が取り巻いてましたので、共通していると思います。

東側に副郭があります。

主郭南側の外堀が東に延び、副郭の南東側まで続いてます。

西側は横堀・土塁、東側は堀切・土塁で遮断されています。

南東側には、横堀と堀切から下の竪堀へ交わる箇所があり見所でした。

遺構がほぼ完存し見応えがあり、和歌山県北部で屈指の山城だと思います。

+ 続きを読む