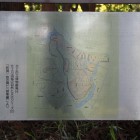

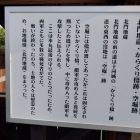

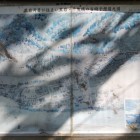

今回訪問した遺構のある道内陣屋跡の中で唯一自然地形をそのまま利用した場所です。陣屋跡や築造年代を知らずに訪問したなら一般的な城跡と認識しそうです。

大手まで登るとそこからは緩やかに敷地が下って行きます。東南以外の三方は土塁や自然地形の小山に囲まれていました。西側土塁脇を抜けて奉行長屋を目指して歩いていくと小さな川(巾40cm程)が目に入ります。案内板に記載のある石橋が付いており当時の物のようです。そして小さな井戸や湧水?もそのまま残っています。道内の他の陣屋跡は平地で当時は全体が見渡せたでしょうがこちらは高低差があり全てを見渡す事が出来ません。そんな所を考えると道内陣屋廻りには欠かせない陣屋の一つかと思います。残念ながら空堀は見逃してしまいました。

+ 続きを読む