大平城は本丸にたどり着くまでが大変ですが、ひとたび裏手に回り込めば、比較的楽に散策が可能です。尾根上に東西に曲輪が連なり、先を堀切で防いでいます。本丸の周辺にも腰曲輪が配され、北西にも曲輪が続きます。この時は、まだ気候が良かったので気持ちよく散策が出来ました。問題は帰り道です。行きと同じようにヤブシダが行く手を塞ぎます。

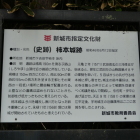

とにかく出曲輪までたどり着かないといけません。ルートがわかっているのに、非常に進みづらい。案内板も文字が消えかかっているし、ちょっと手入れが必要だと感じました。

+ 続きを読む