感状山城からの復路,路線バスを相生市民病院前で降車して,徒歩で向かいましたが,時間を測定し忘れました。ヒルの影響で,少々貧血気味だったのかも…。

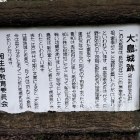

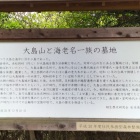

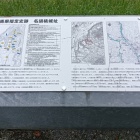

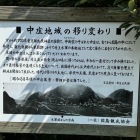

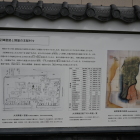

大嶋城は,相生港での水運で繁栄しただろうと,容易に想像できる立地条件です。そもそも,海中に浮かぶ島だったと,パネルに書いてありました。

いぼ取り井戸の場所はわかりにくいです。9枚目の写真をヒントに散策してください。ちょっと下ったところにあります。

にのまるさんへ…

この大嶋城はヒントではなく,大島に行って来たワケではありません。

以下に解答例を。

「それは,ひみちゅだ」

「えっ,ひみちゅなんでちゅか?」

「しょーなんでちゅよ」

「しょーなんでちゅか」

というワケで,湘南です。

ずっと昔,どこぞの売れない芸人が使ってたネタです。

もう,忘れましたが…。

+ 続きを読む