桜城(城びと未登録 愛知県豊田市)から徒歩25分くらいで、守綱神社前(35.095153、137.170412)に着き、その後、城址案内板前(35.095820、137.171506)➡遊佐家長屋門(35.096010、137.173881)➡旧松本家長屋門(35.095180、137.173989)の準で巡りました。

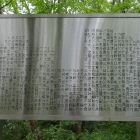

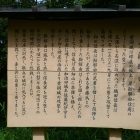

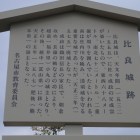

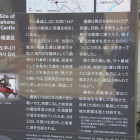

守綱神社とその北にある公園が城址で、公園の階段入口付近に案内板が建ち、公園にはコンクリートの枠で囲んだ建物の礎石部分があります。

また、城内にあった書院「又日亭」は挙母城に移築現存しているようです。

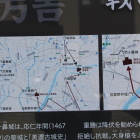

寺部城の築城年代は定かではないようですが、文明年間(1469年〜1487年)鈴木重時によって築かれたと云われています。

鈴木氏は賀茂郡一帯を勢力に治めて松平氏に対抗したが、1566年(永禄9年)織田信長の家臣佐久間信盛に攻められ落城し、鈴木重教は矢並城へ逃れ、後に今川氏を頼って駿河へ落ちたそうです。

徳川家康(当時は松平元康)の初陣となる寺部合戦の舞台となった城として知られているようですが、そんな記述は案内板にはなかった。

江戸時代に入ると、尾張藩付家老で「槍の半蔵」の異名を持つ渡辺守綱が寺部陣屋を築き、以後明治まで渡辺氏が統治したそうです。

「信長の野望」の渡辺守綱は、武勇には優れているけれど政治と知略の数値が低かったと記憶していますが、尾張藩付家老には驚きです。

書院「又日亭」が、挙母城に移築現存しているようですが、自分が挙母城を攻城した時は知らなかった情報なので、見学できなかったのは残念です。

守綱神社とその北にある公園西側の土塁や礎石、井戸、渡辺家に仕えた重臣の遊佐家長屋門・土塀、旧松本家長屋門を確認しました。

攻城時間は40分くらいでした。次の攻城先=古瀬間城を目指す為、愛知県豊田市/おいでんバスを利用して、豊田スタジアム東バス停➡見晴らしの丘バス停に向かいました。

+ 続きを読む