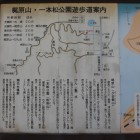

成羽陣屋の裏手の公園に登城口があります。

整備されていて歩きやすくなっています。

東屋のある太鼓丸から急坂となり、脚を使ってしまいます。

急坂を登り切ると左手に出丸、右手が本丸へ向かう道です。

この辺りから天気が急変、雪が降ってきました。

冬用タイヤを履いていないので不安を抱きつつ「戻っても同じ」という思いでとりあえず登ることに。

ようやく主郭部にたどり着きます。

主郭部は幾つかの小曲輪で構成され、石積もみられます。

南側の曲輪を進むと二重堀切がありました。

帰りは西側の畝状竪堀を見ながら、というルートをとります。

畝状竪堀も相変わらず写真にならないですが見ごたえある遺構でした。

ここから主郭まで直登で戻り下山しました。

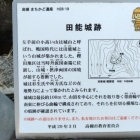

戦国時代に三村家親、元親親子が拠点とし、備中制覇を目指した城です。

しかし、宇喜多氏や毛利氏との攻防の末落城。

その後三村親成、親信親子が入りましたが関ヶ原後に廃城となりました。

さすがに備中松山城(大松山城まで)の後と寒さで脚を使い切った感がありましたが行って良かった城でした。

【見どころ】

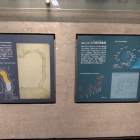

・主郭部に残る石積

・段になった主郭部

・主郭部南の二重堀切

・西側の畝状竪堀

+ 続きを読む