15日は山梨、翌日は佐久市、群馬を経て栃木県まで行ってきました。先週は富山まで行ってたのに、けっこうせわしなく移動しています。一月足らずで本州・四国・九州の24都府県を訪問しました。今年に入ってからは28ですか、東北も行きましたからね。

周辺で未訪なのは和歌山県・・地理的に後回しになっていました。イオさん、そのうちお邪魔するかもしれません。

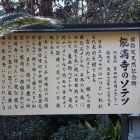

さて、山梨といえば、やはり「ほうとう」。躑躅ヶ崎館(武田神社)の正面にある「蕎麦カフェ 由布姫」で「ほうとう」を頂きます。ここのほうとうはボリュームがあって美味しいです。

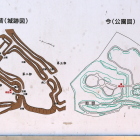

「桔梗信玄餅ソフト」も美味しそうですが、ちょっと食べきれない。武田神社をひとしきり散策して二順目の百名城スタンプを捺印して・・そうこうしているうちに腹にスペースが出来てきたので、デザートにおいしくいただきました。

補足・・武田神社を訪問してデザートを頂いた後、廻国異能の者・出雲阿国を見つけました。ラッキー、来てよかった。それから程なくして新府城周辺で出浦盛清を発見。見るからに異能の者といった出で立ちです。まさかの異能の者2連チャンです。まだ2時間もたってないのに、いる所には居る、でもタイミングが良すぎるな・・

盛清くん、君ひょっとして阿国さんのスト・・いやいや考えすぎか。なんにせよ良かった。

盛清くん、1万石加増してあげるから、ちょっと越後まで武将探索に行ってきてくれないかな。

+ 続きを読む