若桜鬼ヶ城登城を終え、12:11に鳥取駅に戻ってきました。

このあと13:35発の山陰本線に乗り、各駅停車を乗り継いで6時間強かけて浜田まで移動の予定です。

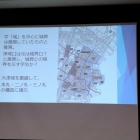

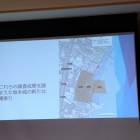

列車の時間まで1時間と少しあるので、完成したばかりの中ノ御門を見に行こうと、駆け足で鳥取城に向かいました。

中ノ御門は一般公開前でしたが、前回訪問時はまだ建設中だったので完成を見られてよかったです。(朝田さんへのおめでとうクイズ「赤くない橋」はこの時撮ったものです。)

まだ時間の余裕があったので麓を散策していたのですが、(ここまで来て山上の丸に行かないなんて……)と気持ちがざわざわしてきました。

「行かなかったらきっと後悔する!」

「18きっぷにこだわらないで特急で浜田に行けばいいんだし!」

そう思っててっぺんを目指すことにしました。

この日二つ目の山城でまぁまぁきつかったですが、山伏の井戸を過ぎ足元に瓦片が散らばっているのを見つけると、やっぱり来てよかったなぁと大満足でした。

下りは登り以上にへろへろで、岩から岩へ因幡の白兎よろしくぴょんぴょんと跳ねていく地元の高校生に何人も抜かされました(><)

そして15:14発の特急スーパーまつかぜに乗ることにしたのですが、これで浜田まで行くと当初の予定より早く着きますが運賃・特急料金も結構かかります。

そこで時刻表とにらめっこ。スーパーまつかぜは米子で当初乗車予定だった各駅停車に追いつくことがわかったので、鳥取→米子間だけ乗り、米子で各停に乗り換えて浜田へ向かいました。

大成功です🙌

20時過ぎに着いた浜田駅前にはルートインの緑が輝いていました。

私のお宿は青い東横インでした。

+ 続きを読む