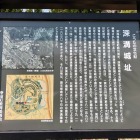

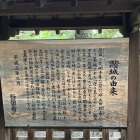

赤崎台場跡は鳥取藩が文久3~元冶元年(1863~1864)にかけて築いた台場の一つです。因幡の国に三箇所(浦富・賀露・浜坂)

伯耆の国に六箇所(橋津・由良・八橋・赤崎・淀江・境)が築かれました。

珍しい半円形をしており、三段の土塁で構成されています。一段目から「護胸壁」「砲壇」「往来」と名前が付いています。国道9号の工事の残土によって埋め立てられ、かつての形状を留めていませんが、平成25~26年に行われた発掘調査で三段の土塁が良好な状態で残っていることが確認できたようです。実際の規模は絵図に書かれているものより小さかったようですが、今でも土の下に遺構が眠っていると思うと感慨深いものがあります。

+ 続きを読む