【百名城80城目】

<駐車場他>未調査

<交通手段>新幹線・移動は都営地下鉄および東京メトロ1日券

<感想>城びと1000城登城記念、1泊2日江戸満喫旅。3回に分けて投稿します。この初回は外濠・見附跡編、2回目は寄り道編、3回目は江戸城内部編とします。

週間天気で、5/17の予報が曇り・雨の予報が2・3転して結局1日目は15時頃まで希にある一日中大雨の日とぶつかりました。新大阪6時発の新幹線で東京8時半過ぎ着、いきなりの大雨でしたが徒歩で和田倉門跡まで行って、和田倉休憩所にてスタンプ押印しました。

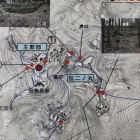

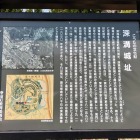

かなり降っていましたが、予定通り1日目は半分は地下鉄移動となるので江戸城西側の外濠見附巡り、2日目を内部巡りに決め、スタンプ押印後、和田倉門跡⇒馬場先壕・日比谷壕を南下して日比谷見附跡⇒増上寺⇒太田道灌城跡⇒国会議事堂前・彦根藩井伊家上屋敷跡⇒赤坂門跡⇒弁慶壕⇒真田壕⇒四谷見附跡⇒市ヶ谷門跡土橋石垣⇒新見附壕・外濠公園⇒牛込見附跡の順で巡りました。1日目はこのあと、築土城跡・御殿山城跡・牛込城跡⇒東大赤門⇒因州池田屋敷黒門⇒浅草へ行って、東京スカイツリーのビューポイント撮影と浅草寺に行って終了しました。東京の宿泊代は高いので、50分間電車に揺られ、川崎第一ホテル溝ノ口にて宿泊しました。

<食事>1日目昼食は関西には無い、初の「富士そば」のかつ定食を食べました。豚ではない謎肉のかつ・・・う~ん。1日目夕食は溝ノ口駅前の定食屋を調べていて、22時までのはずが、21時半に着いたら閉まってるー。結局松屋でカレー。

+ 続きを読む