今回も100名城から10問です。

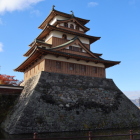

写真のお城がどこかわかった方、投稿大歓迎です!

[追記]ヒント出します。

①天守台ではなくて天主台…【安土城】カルビンさん正解!

②はね出し(武者返し)石垣…【人吉城】朝田辰兵衛さん正解!

③月見櫓からの眺め…【松本城】朝田辰兵衛さん正解!

④笏谷石と言えば…【丸岡城】カルビンさん正解!

⑤虎御前山はこの城を攻めるための前線基地…【小谷城】朝田辰兵衛さん正解!

⑥登り石垣があるお城…【伊予松山城】todo94さん正解!

⑦ 鬼門よけのための隅欠(すみおとし)…【上田城】カルビンさん正解!

⑧鯱の門には弾痕が!…【佐賀城】猿さん正解!

⑨お土産は「大手饅頭」…【津山城】todo94さん、猿さん正解!

⑩重臣集めて評定中…【小田原城】チェブさん正解!

ぴーかるさんの問題、岡山城と今治城、行ったことあるのにわからなかったです。

石シリーズこれからもよろしくお願いします。

(ちなみに、今日で籠城21日目です😭)

+ 続きを読む