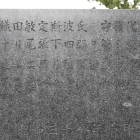

最終日は首里城へ ゆいレールで首里駅に向かい 徒歩20分位で守礼門へ 先に首里杜館で荷物をロッカーへ 案内カウンターでスタンプ押し 外の店で守礼門の御城印購入 外に出てまず玉陵に向かいました 第二尚氏時代のお墓で世界遺産にもなっています 珊瑚の砂がひかれ城壁で囲われタ静かな場所でした そこから首里城へ戻ります 守礼門から見学コースに沿って進むと 世界遺産の園比屋武御嶽石門があります 国王が外出の際安全祈願をした拝所だそうです さらに進みますが人が多くて見逃してしまった場所もありました…失敗 復元工事エリア(有料)に入ります 作業の様子も見られ 建物もかなり出来てきていました また完成したら見に行きたいな 有料区域内のショップで首里城の御城印購入 東のアザナをまわり門を見学しながら 守礼門に戻り 荷物を持ってゆいレールで那覇空港へ 羽田空港へ飛び自宅に帰りました 沖縄の城は本土とは全く違う文化の城でした 角のない城壁は本当に印象的でした

+ 続きを読む